從 美國(guó)金屬學(xué)會(huì) 熱處理手冊(cè) 上學(xué)習(xí):鋼的硬度和淬透性 (上)

本文內(nèi)容摘編自《美國(guó)金屬學(xué)會(huì) 熱處理手冊(cè) A卷》。文中由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制的圖表詳實(shí),實(shí)用價(jià)值很高。文中鋼的牌號(hào)以及數(shù)據(jù)單位不再做轉(zhuǎn)換,讀者自己查詢。文中圖表是使用手機(jī)軟件編輯上去的,有些變形失真,敬請(qǐng)諒解。

一、引言

淬透性是指在規(guī)定條件下冷卻時(shí),鋼在某一深度上獲得令人滿意的硬度的能力。硬度是通過(guò)從奧氏體到馬氏體的相變獲得的,馬氏體形成的程度取決于奧氏體迅速冷卻到馬氏體開(kāi)始轉(zhuǎn)變溫度以下的冷卻速度,在此過(guò)程中沒(méi)有明顯的珠光體轉(zhuǎn)變,或其他組織轉(zhuǎn)變。因此,深層硬化(馬氏體形成)的鋼被認(rèn)為具有高的淬透性,而那些表現(xiàn)淺層馬氏體硬化的鋼就是低淬透性鋼。

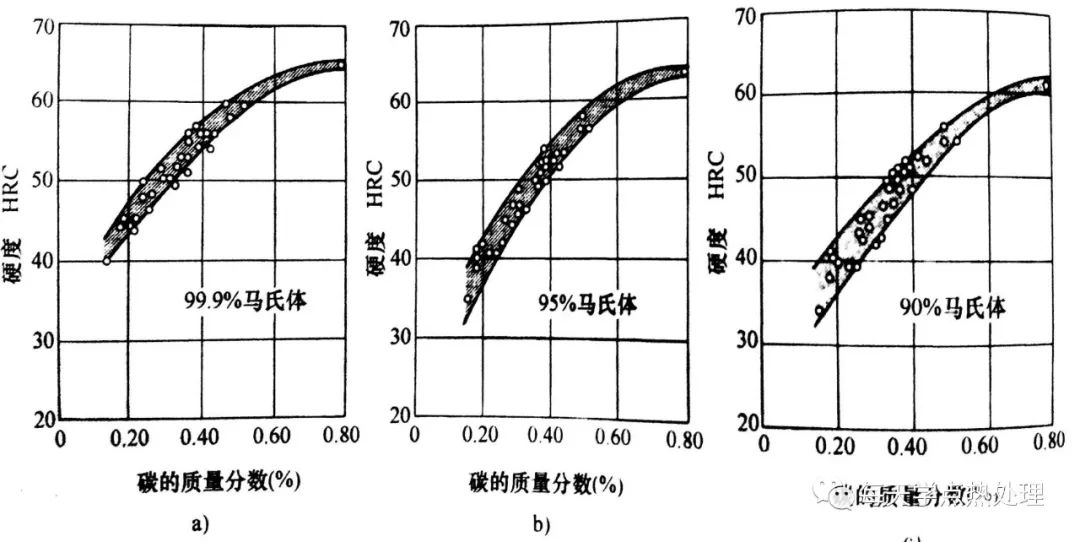

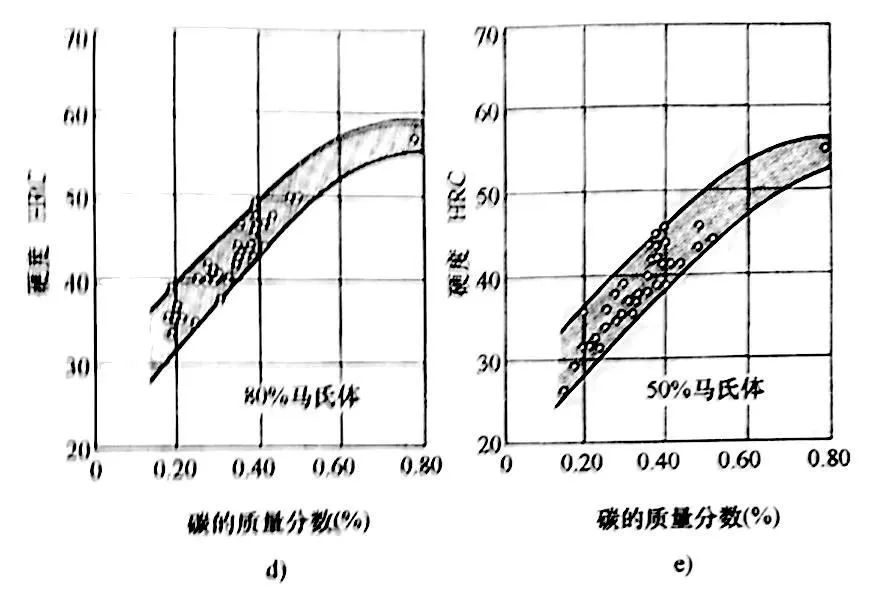

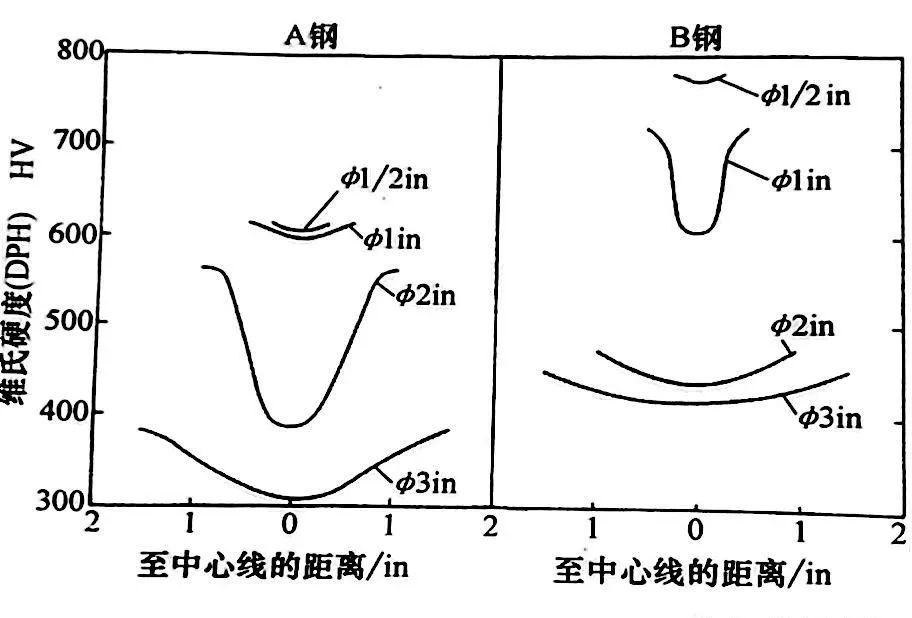

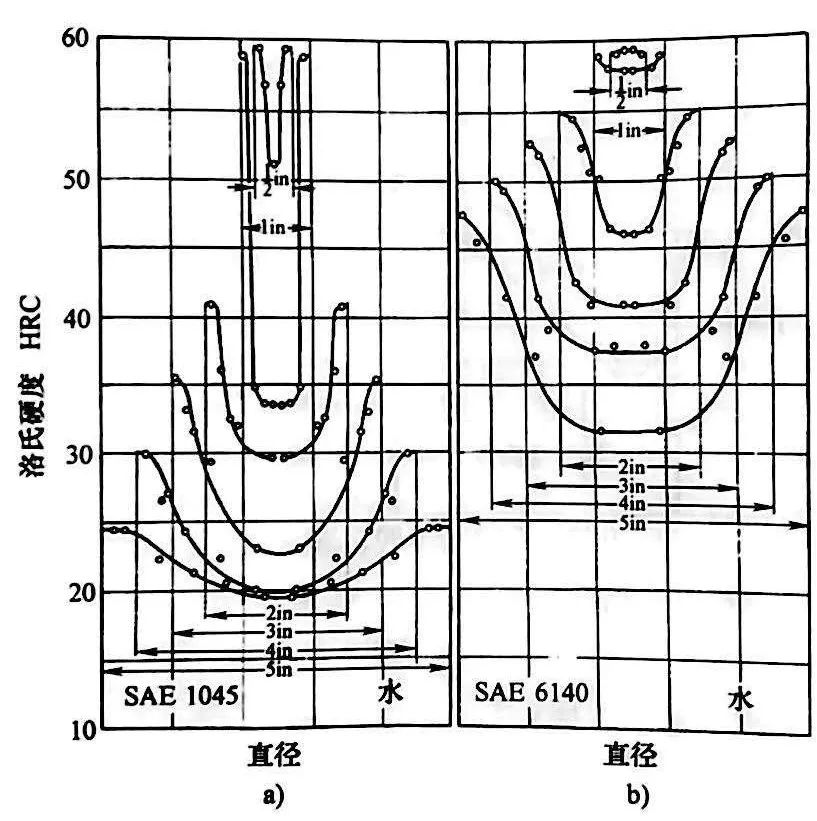

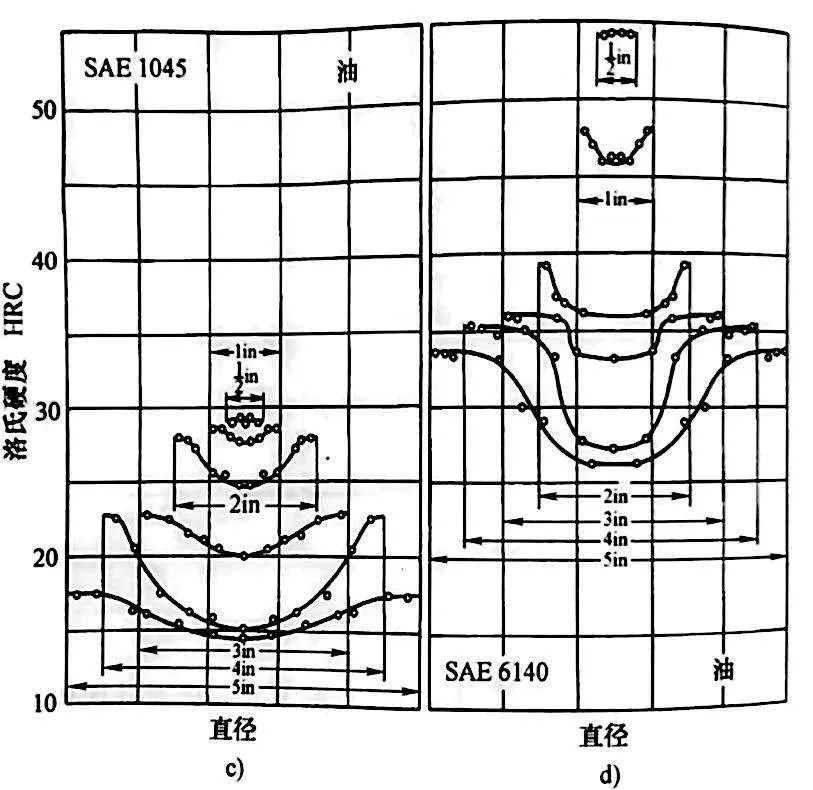

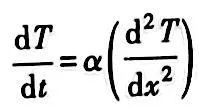

淬透性是衡量淬火能力的一種以試驗(yàn)為依據(jù)的指標(biāo),不應(yīng)該將其與硬度或淬火后馬氏體的最高硬度相混淆。硬度取決于含碳量和馬氏體轉(zhuǎn)變程度,鋼中不同的含碳量與馬氏體含量對(duì)硬度的影響見(jiàn)圖1 和 表1 。

▼表1 含碳量和對(duì)馬氏體含量對(duì)淬火鋼硬度的影響

對(duì)于一個(gè)給定的含碳量,當(dāng)為100%馬氏體組織時(shí),可達(dá)到最大硬度,這種組織只能從表面或小型鋼試樣的薄截面上獲得。大截面上無(wú)法達(dá)到足夠大的冷卻速度,從而無(wú)法完成100%馬氏體轉(zhuǎn)變,因此零件的馬氏體層深度和硬度會(huì)降低。

PS:圖1 和表1 提供了實(shí)踐中根據(jù)淬火硬度來(lái)判斷淬火狀態(tài)的依據(jù)。已知碳含量和測(cè)點(diǎn)淬火硬度,就可以知道測(cè)點(diǎn)馬氏體含量,從而對(duì)淬火質(zhì)量做出定量判斷。

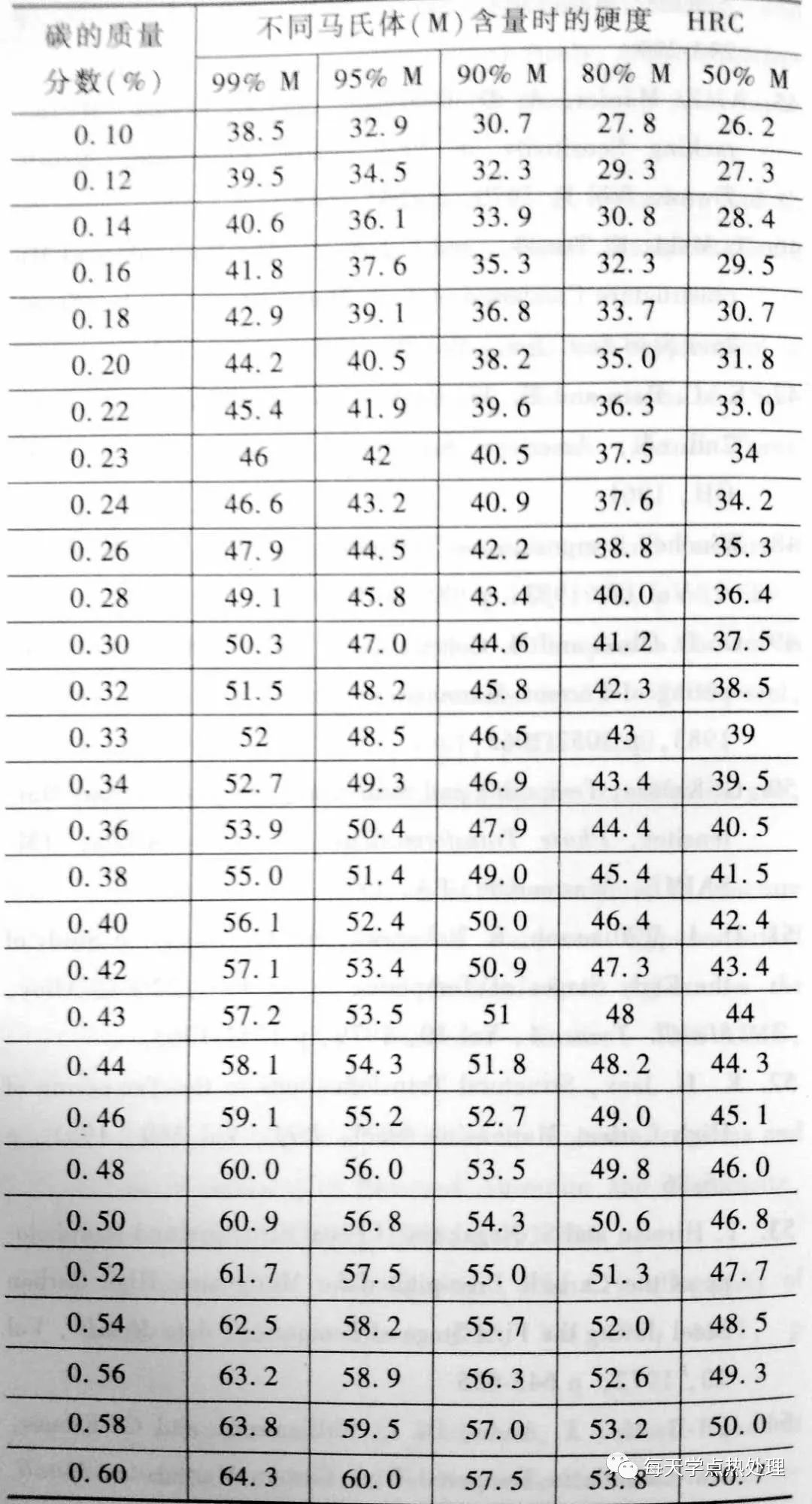

和碳對(duì)馬氏體硬度的影響不同,其他合金化元素對(duì)淬火后鋼的硬度沒(méi)有影響(見(jiàn)圖2) 。

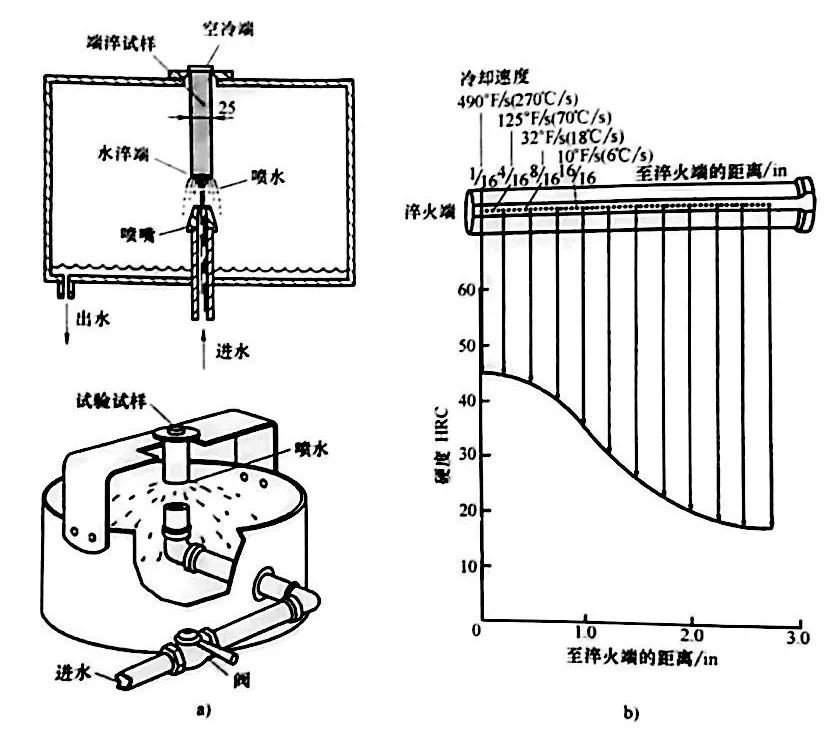

二、喬米尼末端淬火實(shí)驗(yàn)

鋼的淬透性是由奧氏體在淬火期間分解為鐵素體,珠光體、貝氏體以及馬氏體的不同冷卻速度所決定的。因此,通過(guò)檢測(cè)硬度來(lái)評(píng)估淬透性是最好的方式,也就是以一種可重復(fù)的方式。在不同的冷卻速度下檢測(cè)硬度的方法,在已經(jīng)得到應(yīng)用的幾種試驗(yàn)方法中,喬米尼末端淬火試驗(yàn)是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的試驗(yàn),在評(píng)估淬透性時(shí)已經(jīng)普遍采用了這種試驗(yàn)。見(jiàn)圖5 。

喬米尼(Jominy) 和伯格霍爾德(Boegehold) 首先用滲碳鋼做了喬米尼末端淬火試驗(yàn),不久之后,喬米尼將該試驗(yàn)應(yīng)用在廠評(píng)估中碳鋼的容透件喬米尼末端淬火試驗(yàn)已經(jīng)形成了標(biāo)準(zhǔn),即1S0642、ASTM A255 和 SAE J406,我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB/T225-2006。試驗(yàn)圓棒的尺寸通常是直徑25mm (1in) 、長(zhǎng) 100mm (4in) , 一端帶有法蘭,用于在淬火時(shí)夾持到夾具上圖5 a)。有時(shí)根據(jù)需要,試驗(yàn)圓棒的尺寸會(huì)有所改變。試驗(yàn)過(guò)程為先將試樣加熱到適當(dāng)?shù)膴W氏體化溫度,然后將其移到淬火夾具上。淬火夾具是一種專門(mén)設(shè)計(jì)的裝置;試樣垂直夾持在一個(gè)水柱噴水口之上13mm (0. 5in) ,水柱能垂直對(duì)著試樣底部,見(jiàn)圖5 a) 。當(dāng)試樣底部被水柱淬火時(shí),另一端在空氣中緩慢冷卻,試樣的中間部位則以中等速度冷卻。在試樣完成淬火之后,在圓柱體兩相對(duì)表面磨去0. 38mm (0. 015in) 的深度形成平行面。對(duì)于合金鋼,每間隔1. 6mm (1/16in)測(cè)量一次硬度(HRC);對(duì)于碳鋼,則以間隔 0. 8mm (1/32in) 測(cè)量硬度,從水淬端開(kāi)始測(cè)量。

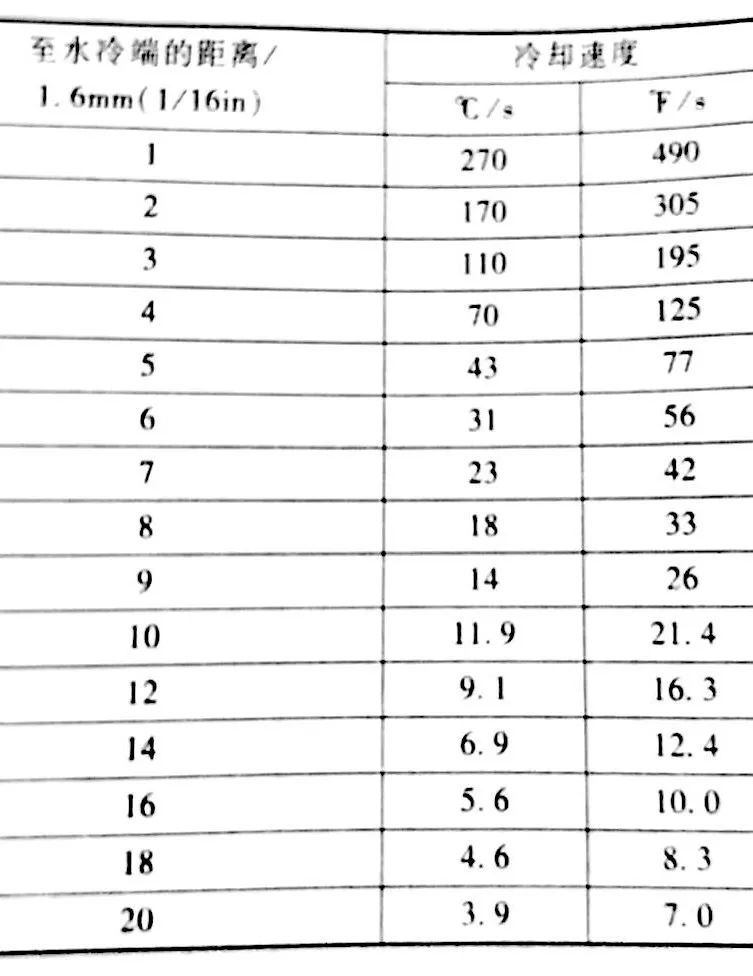

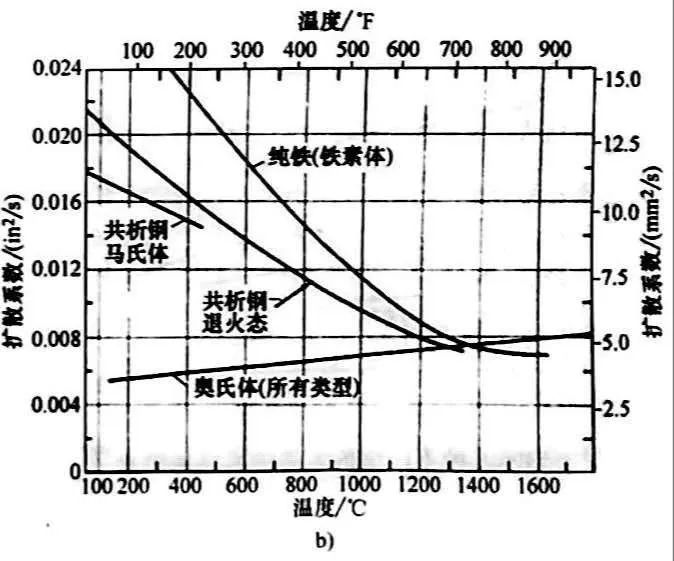

▼表2 705℃(1300°F)時(shí)喬米尼末端淬火

試樣的典型冷卻速度及其對(duì)應(yīng)的末端距離

▲圖7 五中不同鋼的末端淬火實(shí)驗(yàn)結(jié)果

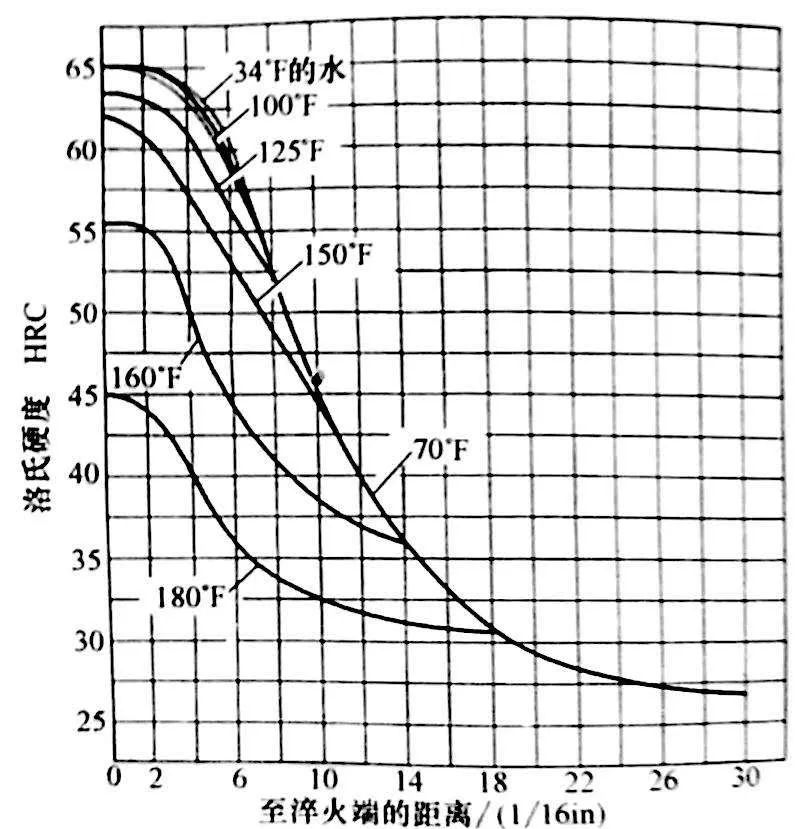

末端淬火程序是使用24±3℃(75±5°F)的水,水溫達(dá)到40℃(100°F)以上時(shí),其影響變大。見(jiàn)圖8 。

▲圖8 末端淬火試驗(yàn)水溫對(duì)冷卻能力的影響

溫度100°F即38℃升到160°F即71℃時(shí),冷卻大大削弱

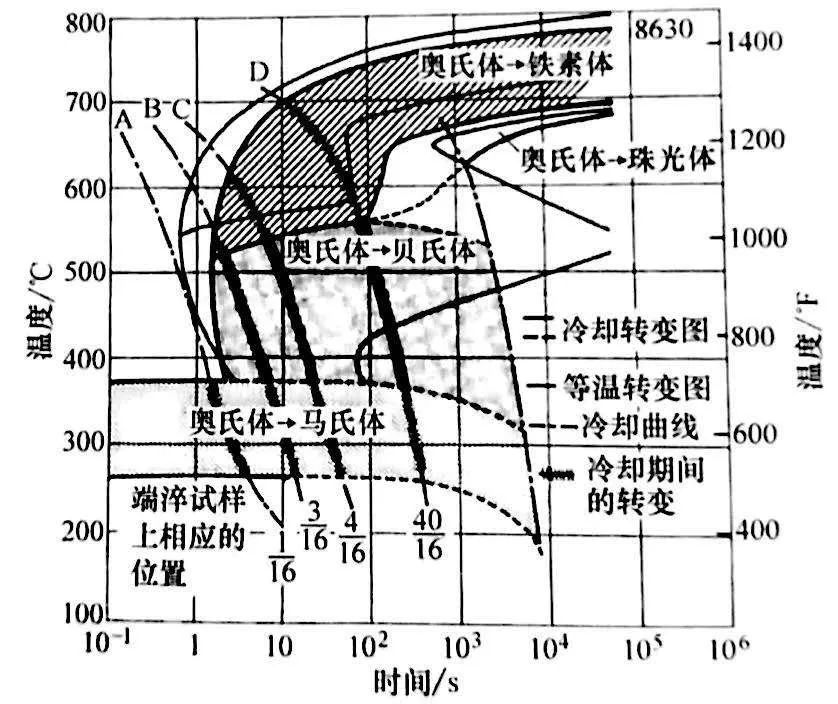

對(duì)于給定化學(xué)成分合金鋼的喬米尼末端淬火試驗(yàn)曲線,其端部的硬度值是固定的,因?yàn)樗耆愠闪笋R氏體,見(jiàn)表1 。不同馬氏體組分的硬度取決于含碳量,確定不同含碳量的鋼的淬透性技術(shù)規(guī)范時(shí),可以選用表1 的數(shù)據(jù)作參考。根據(jù)硬度與馬氏體之間的關(guān)系能夠從鋼的末端淬火曲線中得知一些結(jié)論。末端淬火曲線上的一些點(diǎn),可以與冷卻轉(zhuǎn)變曲線圖(見(jiàn)圖9)相關(guān)聯(lián)。

▲圖9 8630鋼的轉(zhuǎn)變圖和冷卻曲線

(表明奧氏體的轉(zhuǎn)變組織組成與冷卻速度的關(guān)系)

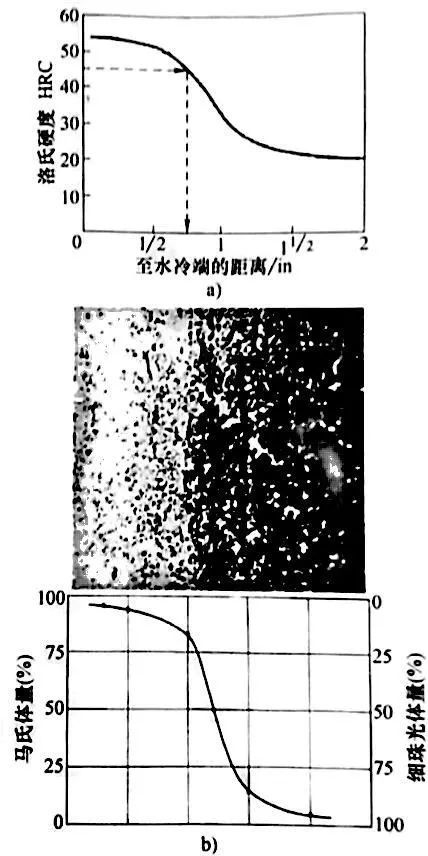

末端淬火曲線的拐點(diǎn)(見(jiàn)圖10)表示淬火相變產(chǎn)物馬氏體的量發(fā)生了一個(gè)突變,它代表約50%的馬氏體量的點(diǎn)拐點(diǎn)外的喬米尼曲線陡峭,以拐點(diǎn)處可看作為平均硬化深度,它與內(nèi)應(yīng)力的大小和畸變便相關(guān)。但實(shí)際上,在拐點(diǎn)處實(shí)際觀察到或預(yù)測(cè)到的硬度值對(duì)質(zhì)量控制人員或熱處理操作者來(lái)講影響不大。而表面和心部硬度的上下限之間的半硬化位置,硬度曲線在此處的斜率是有價(jià)值的信息。

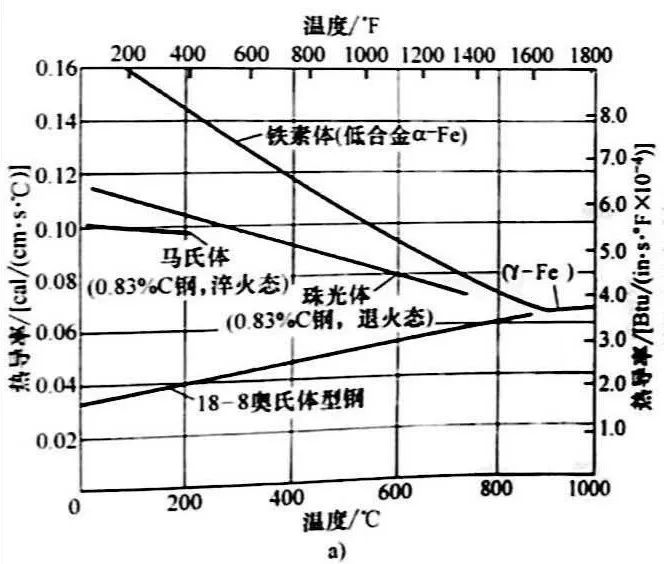

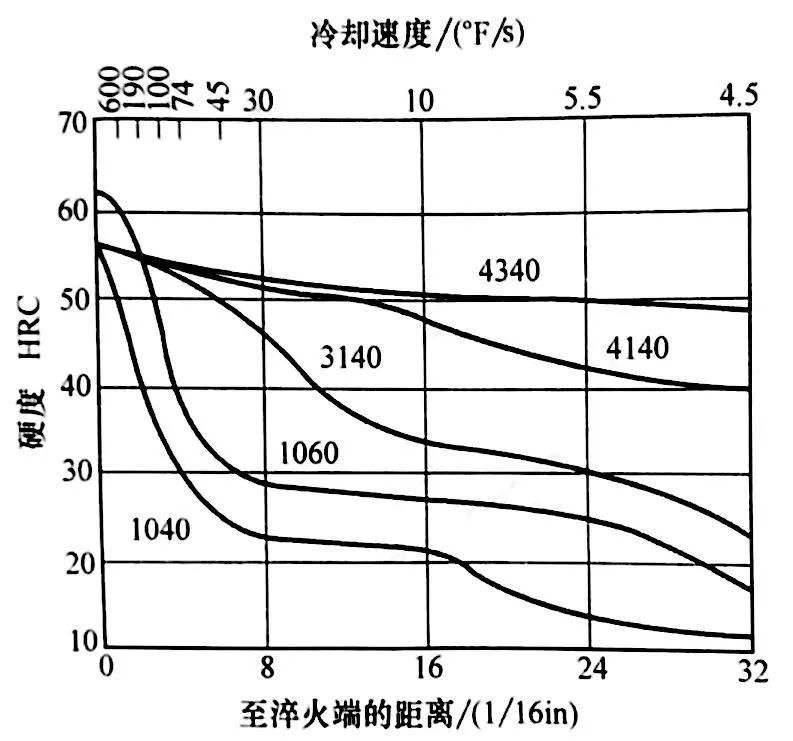

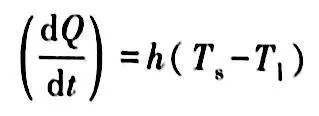

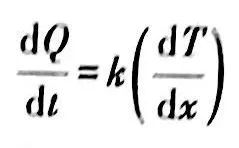

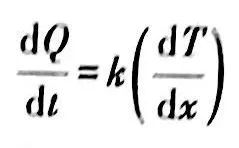

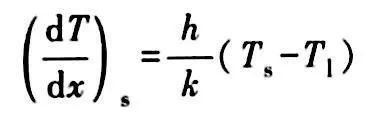

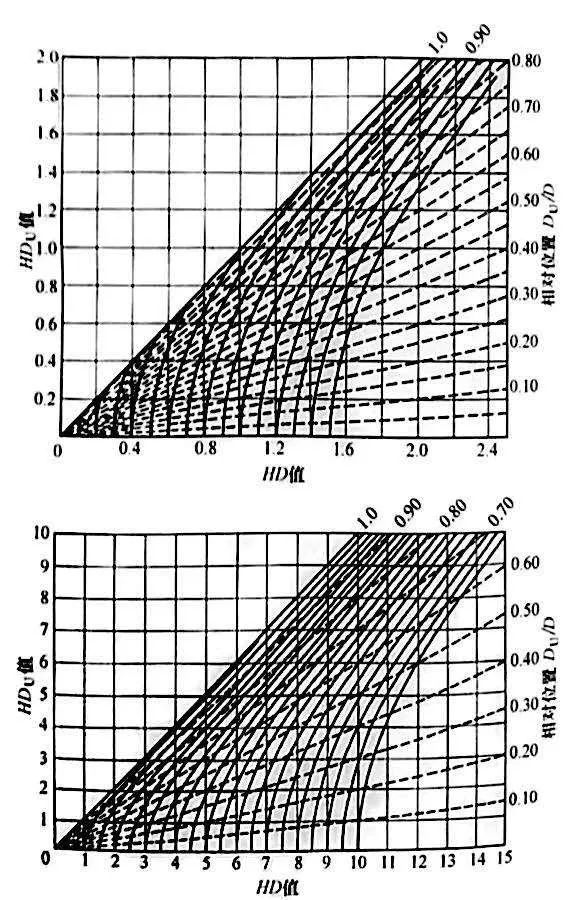

式中,Ts 是時(shí)間的變量,當(dāng)表面被淬火冷卻介質(zhì)瞬間冷卻時(shí),淬冷烈度最大。如果淬火不劇烈,則溫度下降得慢。在鋼制零件中,熱流密度與溫度梯度相關(guān),即:

式中,k是鋼的熱導(dǎo)率。

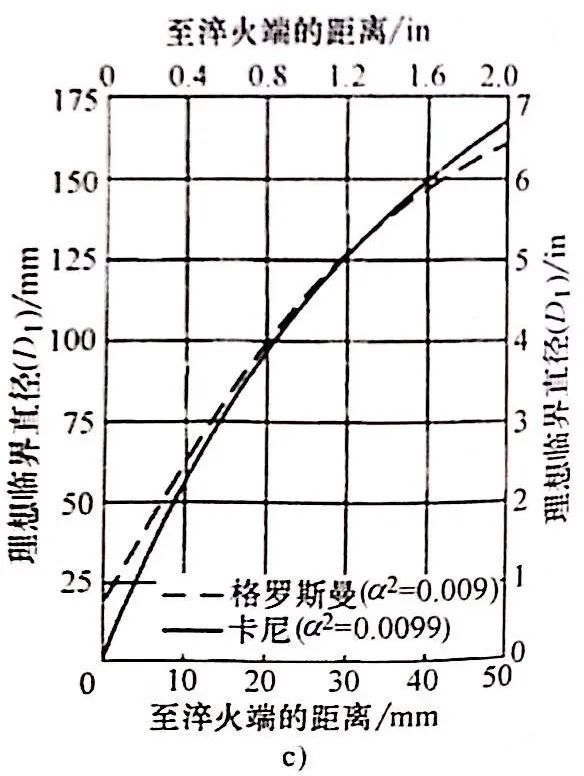

式中,α是鋼的熱擴(kuò)散系數(shù),它與鋼的密度(ρ)、比熱容(Cp)和熱導(dǎo)率有關(guān)(k=αρCp)。在適當(dāng)邊界條件下(如表面溫度、零件形狀、零件尺寸),上式的求解需要對(duì)熱導(dǎo)率的微分方程積分。羅素做了這項(xiàng)工作,可以由此來(lái)估算圓棒、方鋼、扁鋼或平板在淬火期間任何部位冷卻得到給定溫度所需的時(shí)間。羅素假設(shè)鋼的熱擴(kuò)散系數(shù)是一個(gè)常數(shù)(α=0.009 in2/s)。

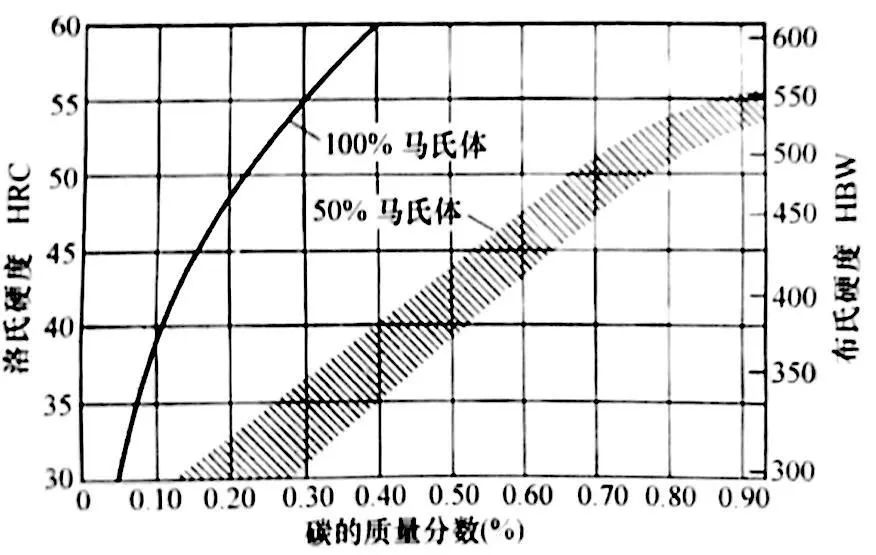

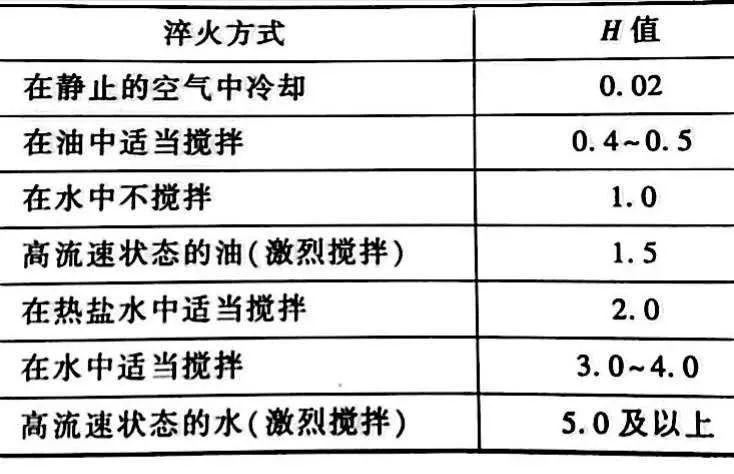

除了可以根據(jù)冷卻速度確定淬冷烈度,羅格斯曼等人還研發(fā)了另一種以測(cè)量不同直徑的圓棒的淬火深度為基礎(chǔ)的方法。在這種方法中,以圓棒末端直徑(DU)與總直徑(D)之比來(lái)衡量淬火深度。將末端淬硬直徑DU定義為50%馬氏體組織深度處的直徑,可以測(cè)量顯微組織,或者更方便地以硬度來(lái)衡量。如果知道含碳量,則可以根據(jù)測(cè)得的硬度確定50%馬氏體的深度,如圖11所示 。對(duì)于50%馬氏體組織,另外50%的硬度,受其他合金化效應(yīng)的的影響。

在不同淬火條件下,以未淬硬直徑(DU) 與圓棒直徑(D) 為坐標(biāo)繪制關(guān)系圖,見(jiàn)圖12 。

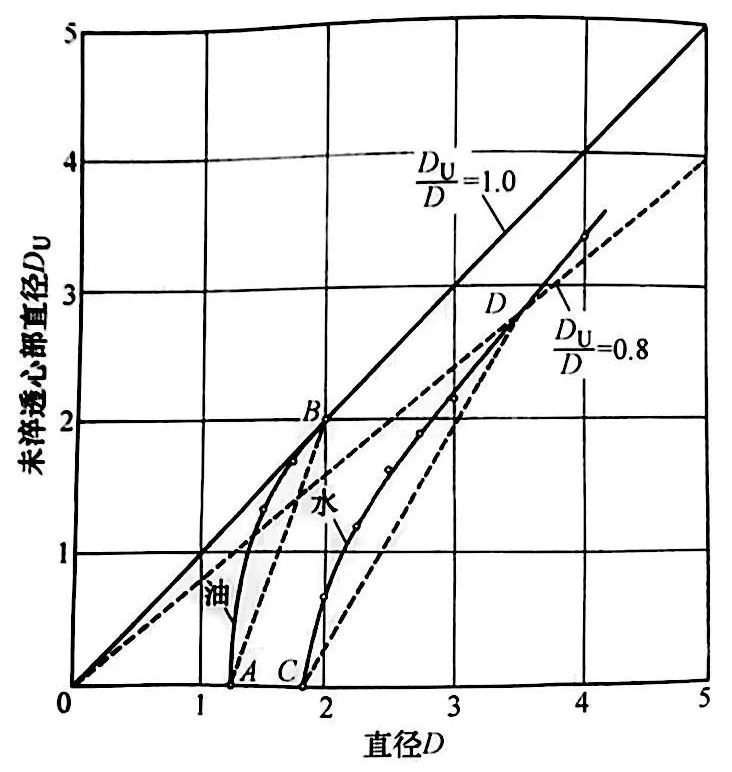

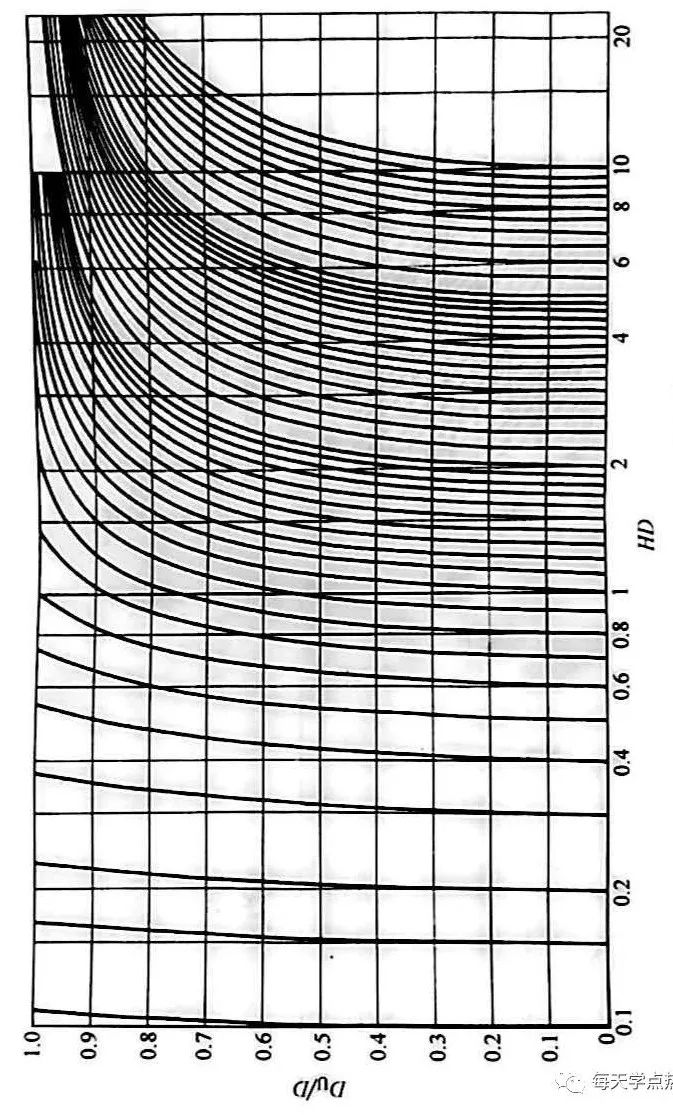

由圖可見(jiàn),淬火圓棒的直徑越大,未淬硬直徑就越大。對(duì)于圖12中任意兩個(gè)不同的淬火條件,當(dāng)DU=0時(shí),存在一個(gè)臨界直徑(D0) 。另外,格羅斯曼等人也得出結(jié)論:兩種分別具有高、低淬透性的鋼 A 和 B,采用不同淬火方法時(shí),可能存在相同的臨界直徑D0(Du=0) , 但是在其他尺寸相等的條件下,它們的淬火深度不同,也就是說(shuō),它們的 DU與 D 的比值或者特性曲線總是存在差異。觀察發(fā)現(xiàn),在一種情況下,對(duì)于一系列淬火試樣——從小尺寸低淬透性鋼試樣的高速淬火到淬硬深度大的大試樣的輕微淬火,其特性曲線的形式是相同的。這種情況就是對(duì)流換熱系數(shù) H 和臨界直徑 D 的乘積是一個(gè)常數(shù)。只要HD是常數(shù),如果繪圖刻度選擇正確,那么所有DU/D的曲線均相同。因此,當(dāng)用HD代替HDU繪制關(guān)系圖時(shí),一條特性曲線便可代表一類物質(zhì)的淬透性。這樣,所有鋼和淬火狀態(tài)將被一組HD曲線族覆蓋(詳細(xì)特性曲線)如圖13所示。DU/D的常量值用虛線表示。

▲圖13 兩種HD范圍的HDU與HD的特性曲線

因此,對(duì)于圖12專用的一條特性曲線,只需要在圖13中找到其對(duì)應(yīng)的曲線,便可得到HD0 的值,從而得到 H 的值。為此,引入兩種簡(jiǎn)便方法,包括已確定的DU/D的斜率,結(jié)果,用在兩種適用尺寸上獲得淬火深度,以獨(dú)特的方式確定鋼的淬透性(DU/D)和淬冷烈度(傳熱系數(shù) H)。另一種簡(jiǎn)便方法,是使用圖14的對(duì)數(shù)圖。

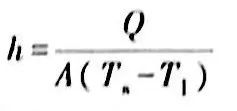

在傳熱方面,Gr數(shù)(H)的計(jì)算公式是:

H=h/2k

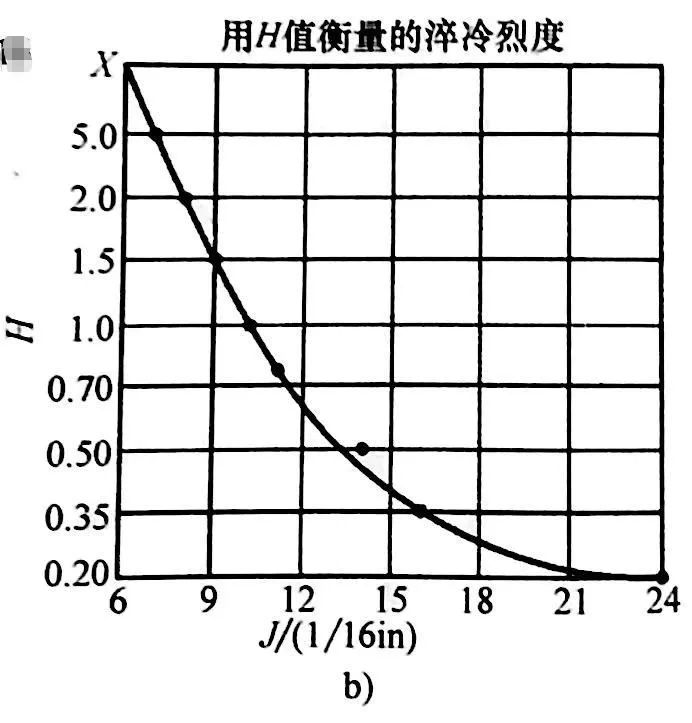

式中,k是熱導(dǎo)率,h是對(duì)流換熱系數(shù)。許多變量影響淬火烈度和Gr數(shù)的值。

格羅斯曼及其同事研發(fā)的圖表和方法具有重要的實(shí)用價(jià)值,盡管他們假設(shè) H 值在淬火期間是一個(gè)常數(shù)。雖然對(duì)于不同尺寸的不同鋼種來(lái)說(shuō)這種計(jì)算方法是不嚴(yán)密的,然而,對(duì)于普遍現(xiàn)象,它清楚地闡明了當(dāng)淬火棒的尺寸增加時(shí),用中等淬冷烈度比用更劇烈的淬冷烈度淬火心部未淬透比例迅速增加。它也闡明了其他情況,諸如在非常大的圓柱體上維持一個(gè)淺層淬硬層,即便是淬透性適度降低,當(dāng)淬火十分劇烈時(shí),隨著直徑的變化,淬透厚度(D-Du) 幾乎沒(méi)有變化。同樣地,它闡明了在中等淬冷烈度的淬火冷卻介質(zhì)中淬火時(shí),對(duì)于相當(dāng)小的鋼試樣,淬火圓環(huán)邊緣突然消失的原因。相應(yīng)地,這些數(shù)據(jù)表明在某些條件下,軟點(diǎn)幾乎是不可避免的。H系數(shù)包括影響鋼的散熱的表面狀態(tài)(氧化皮厚度和結(jié)構(gòu)), 以及熱擴(kuò)散系數(shù)。此外,去除阻礙淬火的蒸汽膜中攪拌的影響,也體現(xiàn)在 H 值上。

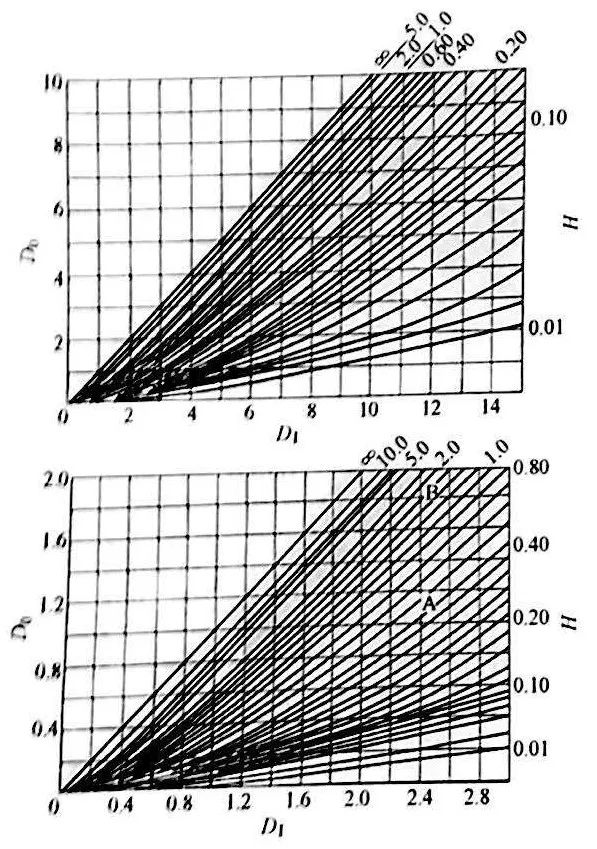

▲圖15 理想臨界直徑(DI)與不同淬火

烈度(H值)時(shí)的臨界直徑之間的關(guān)系

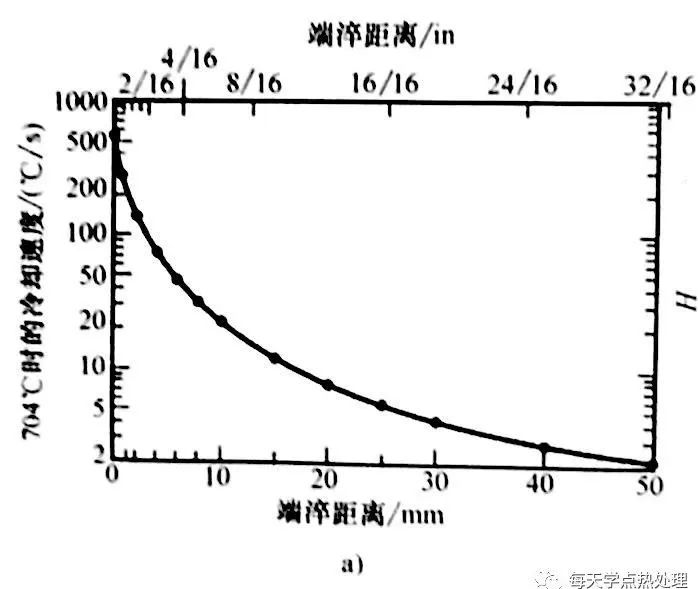

▲圖16 冷卻速度與末端淬火位置的對(duì)應(yīng)關(guān)系

從 美國(guó)金屬學(xué)會(huì) 熱處理手冊(cè) 上學(xué)習(xí):鋼的硬度和淬透性 (上,中,下)列表:

從 美國(guó)金屬學(xué)會(huì) 熱處理手冊(cè) 上學(xué)習(xí):鋼的硬度和淬透性 (上)

從 美國(guó)金屬學(xué)會(huì) 熱處理手冊(cè) 上學(xué)習(xí):鋼的硬度和淬透性 (中)

從 美國(guó)金屬學(xué)會(huì) 熱處理手冊(cè) 上學(xué)習(xí):鋼的硬度和淬透性 (下)

| |

|

? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.senlake.cn/Steel-Knowledge/1596266418.html

|